AI(人工知能)が校正や校閲の現場に浸透しつつあるいま、「AIにどこまで任せられるのか」という問いが改めて浮かび上がっています。AIの弱点はどこにあるのか――。名文家の文章術を学びながら、最新AIの実力を探ります。

2025/10/15 石井一夫(ゼロメガ取締役)

■「AI」と「生成AI」について

「AI(人工知能)」はあらかじめ設定されたルールや特徴量などに基づいて、入力データを分類・予測・判断する仕組みを指します。これに対して「生成AI(Generative AI)」は、AI技術の一分野であり、大量のテキスト・画像・音声などのデータを学習して、新しいコンテンツ(文章・画像・音声など)を生成することを可能にしたものです。

変化する校正・校閲の現場

AIの普及にともなって、われわれ「校正・校閲の現場」にも二つの大きな変化が現れています。

- 長らく「職人技」とされてきた校正・校閲作業の一部を、生成AIが肩代わりし始めていること。

- 校正・校閲作業を依頼される原稿のなかに、生成AIが書いた文章が少しずつ増えていること。

この二つの流れは今後、確実に加速していくと思われます。

生成AIは校正者に取って代われるのか?

では、最新の生成AIはプロの校正者の役割をどこまで担うことができるのでしょうか。

単なる誤字脱字の修正や表記の統一にとどまらず、

「もっとわかりやすく」「もっと美しく」「もっと力強く」「もっと品格ある文章に」

――といった、人の価値観に根ざした要望にも応えられるのでしょうか。

今回の連載コラムでは、こうした問いに向き合うため、古今東西の名文家・著述家が残した「文章術」の著作をひもときながら、現代の生成AI(主にChatGPT-5)の実力を検証していきます。

本多勝一『〈新版〉日本語の作文技術』

最初に取り上げる著書は、本多勝一氏の『〈新版〉日本語の作文技術』(朝日文庫)です。

本多氏はルポルタージュの名手として知られる元朝日新聞記者で、その業績に対し数々の賞が贈られています。1976年に初版が刊行された同書はベストセラーとなり、2015年には加筆修正版が「新版」として出版されました。 本多氏は冒頭で「作文の技術とは、読む側にとってわかりやすい文章を書くこと――これだけである」と断言します。そして、そのための方法論を論理的かつ実践的に説いています。

修飾の関係を直結させる

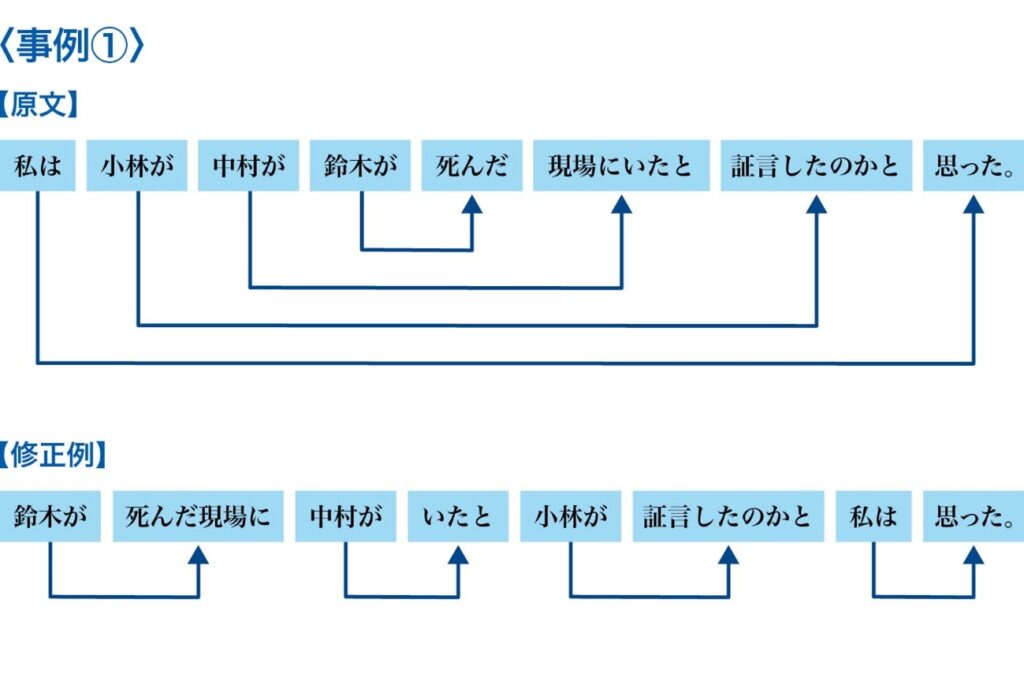

例えば「修飾する側とされる側」の章では、次の例文が示されます。

<私は小林が中村が鈴木が死んだ現場にいたと証言したのかと思った。>

これは、主語(修飾する側)と述語(修飾される側)が何重にも入れ子になった悪文です。この文の語句を一切変えなくても、順番を入れ替えて

<鈴木が死んだ現場に中村がいたと小林が証言したのかと私は思った。>

とすると、ぐっと理解しやすくなります。

本多氏によれば、文章をわかりやすくする「基本原理」は、修飾・被修飾の関係にある語を直結させ、入れ子を避けることだといいます。

修飾語の順序を整える

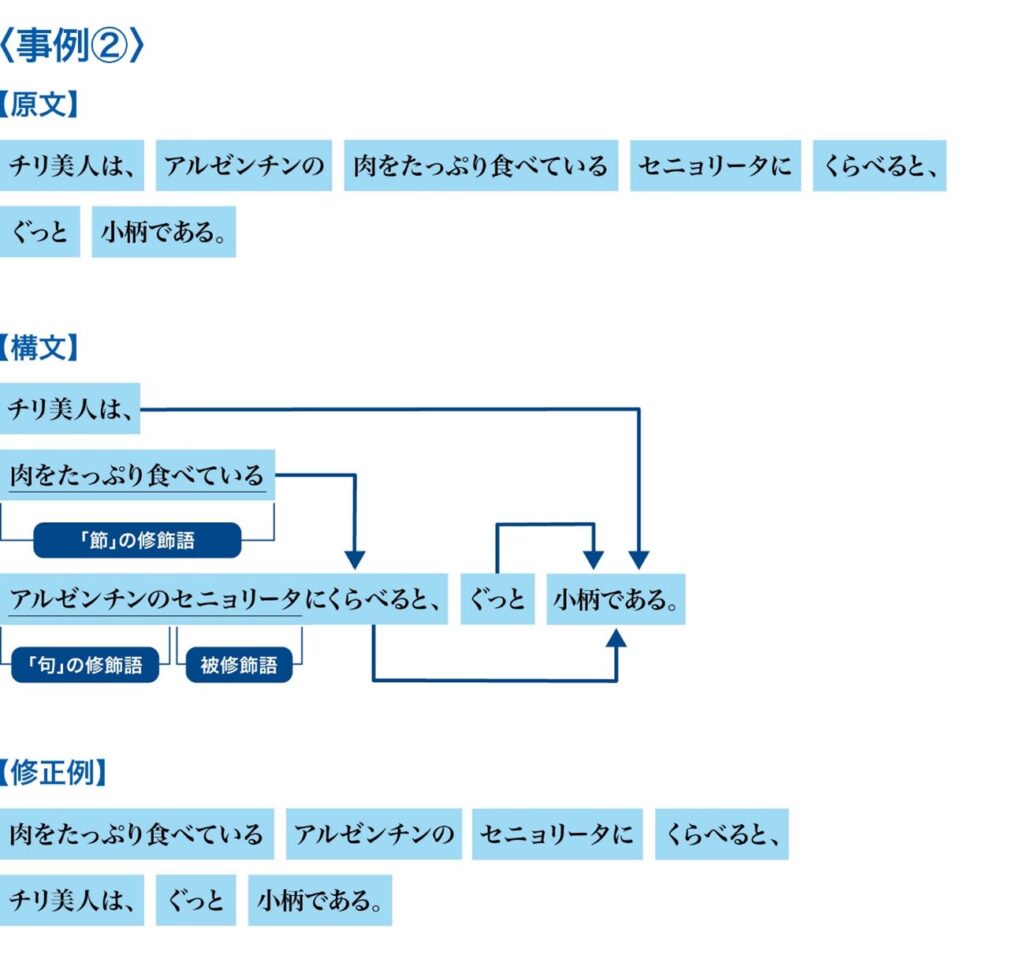

「修飾の順序」の章では、1975年読売新聞社刊行の『女ばかり南米大陸をゆく』から

<チリ美人は、アルゼンチンの肉をたっぷり食べているセニョリータにくらべると、ぐっと小柄である。>

という文章を引き、これだと「アルゼンチンの」が「肉」にかかるようにも読めると指摘しています。しかし、前後の文脈から判断する限り、「アルゼンチンの」は「セニョリータ」にかかっている。それを明確にするには、

<肉をたっぷり食べているアルゼンチンのセニョリータにくらべると、チリ美人はぐっと小柄である。>

と書くのが「最も自然」だと記しています。

この文章では、「肉をたっぷり食べている」という節と「アルゼンチンの」という句の両方が「セニョリータ」にかかっていますが、「アルゼンチンの」を前に出してしまうと、これが「セニョリータ」ではなく「肉」にかかっているようにも読めてしまいます。

こうした紛らわしさを避けるため、複数の修飾語(節および句)を含む文章をわかりやすくするには、

①長い修飾語(筆者注:述語にかかる句や節)は前に、短い修飾語(同)は後に。

②節(述語を含む複文)を前に、句(述語を含まない文節)を後に。

③大状況から小状況へ、重大なものから重大でないものへ。

④親和度(なじみ)の強弱に応じた配置転換。

という四つの「語順の原則」を提唱します。中でも①と②の原則は重要で、「チリ美人」の文章の修正はこれに則ったものだとしています。

句読点の技術

本多氏はさらに、わかりやすい文章にするための「句読点のうちかた」に話を進めます。

❶ 長い修飾語が二つ以上あるときは境界に「テン」をうつ(第一原則)。

❷ 語順が上記の「語順の原則」と逆になっている(逆順の)ときに「テン」をうつ(第二原則)。

❸ 筆者の思想に基づく自由な「テン」。

という「二大原則と思想のテン」という考えを示し、これによって「ほとんどすべての『テンのうちかた』を律することができる」としています。

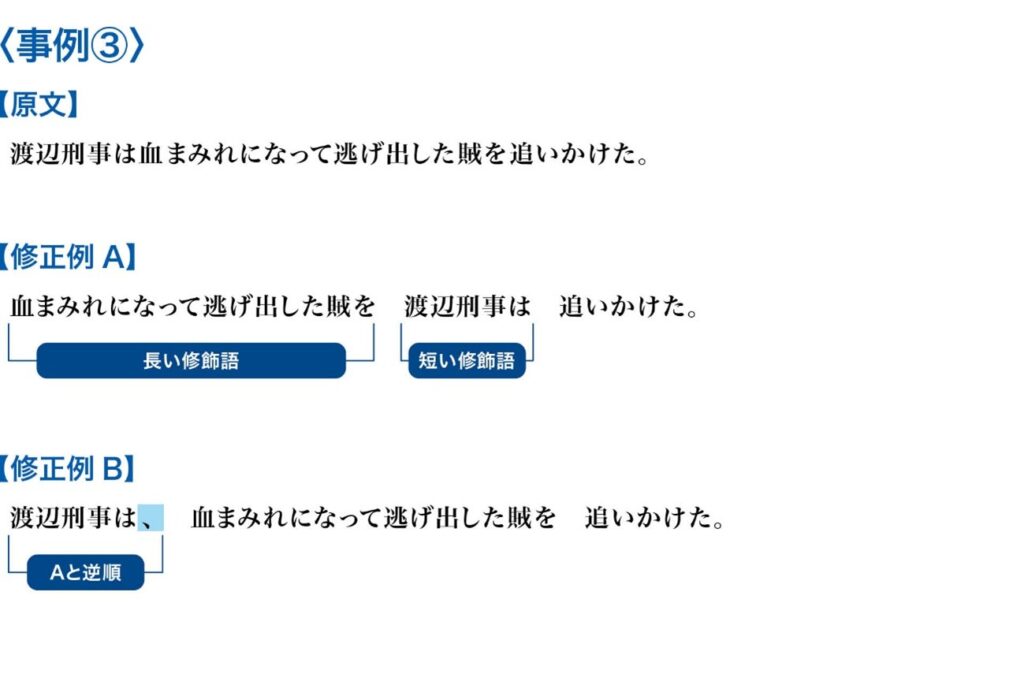

それを具体例で説明するために、1954年日本放送協会編『ことばの研究室Ⅳ・正しい表現』の「文脈の誤り」から

<渡辺刑事は血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた。>

という文章を引用し、このままでは「血まみれ」になったのが渡辺刑事か賊か不明確だと指摘。

こうした著書の中の「第三章 修飾の順序」章の「語順の第一原則」に則って、「長い方を前に」および「節を前、句を後」にして

<血まみれになって逃げ出した賊を渡辺刑事は追いかけた。>

とするか、逆順の場合の「句読点のうちかた第二原則」に沿って

<渡辺刑事は、血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた。>

のように、読点を加えることで誤解は避けられる、と説明しています。

ルール化された技術と生成AI

こうしてみると、「わかりやすい文章」を書くための本多氏の作文技術を支えているのは、ルール化された明快な原理・原則であることがわかります。

では、生成AIはこうした文章作法にどう対応しているのでしょうか。

次回は、実際に生成AIに課題を与え、その実力を検証していきたいと思います。

(続)