2025/10/9 菅原秀宣(ゼロメガ代表取締役)

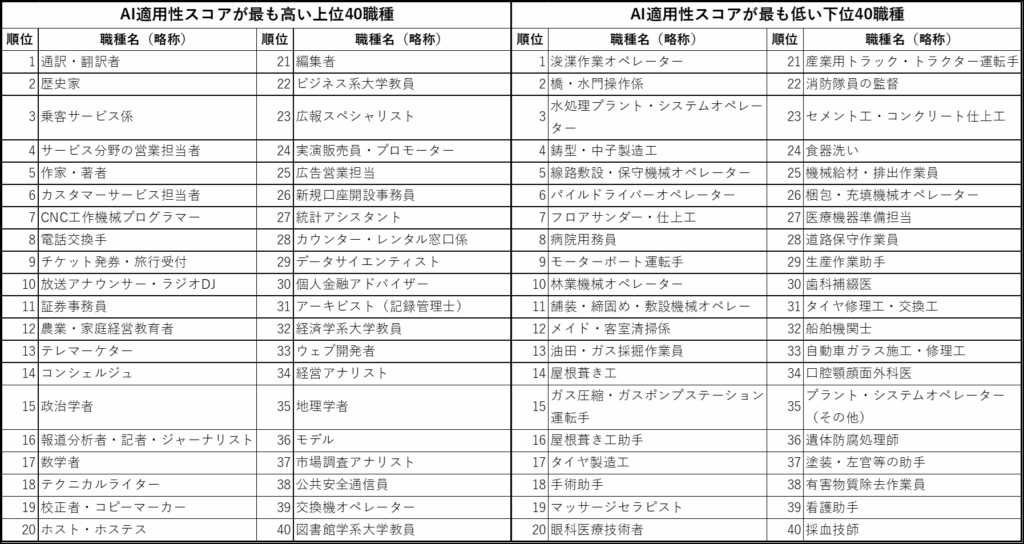

2024年7月、Microsoftの研究者たちが「Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI」という論文を発表しました。生成AIの影響を最も受けやすい職業と受けにくい職業を、それぞれ40種類予測したものです。

AIの影響を最も受けやすい職業の上位には、通訳・翻訳者、作家・著者、顧客サービス担当者などが並び、第19位に「校正者・コピーマーカー」がランクインしました。私たちの主業である校正・校閲が、「AIによって働き方が変わる職業」として名指しされたのです。校正・校閲を生業にしている私たちは、好むと好まざるとにかかわらず、否応なくこの現実に向き合わざるを得ないでしょう。

一方で、AIの影響を最も受けにくい職業には、浚渫船オペレーター、橋梁監視員、鋳物製造工など、物理的な作業や専門的な手技、対面での高度なインタラクション(相互交流)が求められる職種が並んでいます。「暗黙知」や「身体性を伴う高度な専門性」、「感情処理技術」などが、AIに対する現段階での強力な参入障壁となっていることが見て取れます。

※Kiran Tomlinson, Sonia Jaffe, Will Wang, Scott Counts, and Siddharth Suri/Microsoft Research/Microsoft

”Working with AI:Measuring the Applicability of Generative AI to Occupations” https://arxiv.org/abs/2507.07935

より抜粋、和訳して著者が表組化。

ブルドーザーと土木・建設業の変化

この状況を考えるとき、私がよく思い出すのが「ブルドーザーの登場による土木・建設業の変化」です。ブルドーザーの発明が誰によるものかは不明ですが、カタピラ、クローラー型の無限軌道車輪を持ったトラクターにブレード(排土板)が装着された、現在のブルドーザーの祖型は、1923年にアメリカで登場したそうです(※校正・校閲の豆知識になりますが、一般的によく用いられる「キャタピラ」「キャタピラー」は、米国キャタピラー社の登録商標ですから注意が必要です)。日本では、戦後に、国産化による普及が進みました。

人間の手作業では限界のある作業量・作業強度に対し、ブルドーザーやショベルカーなどの重機は大きな変革をもたらしました。もちろん人間が「ブルドーザーと力比べ」をしても敵うものではありません。ですが、ブルドーザーなどの重機を使いこなすオペレーターは重宝され、土木・建設業界は重機の登場により、大規模かつ安全に、迅速に仕事ができるようになりました。

また、重機が普及した後も、建設現場における「手仕事の職人」は消えていません。細部の仕上げ、設計図の作成、現場監督—これらは今も人間の仕事です。重要なのは、重機をライバルと見なすのではなく、どう使いこなすかだったのです。

AIは補完か、代替か

これは、おそらく校正業にも同じことが言えるでしょう。AIが登場し、文章をチェックする力は飛躍的に伸びました。ここで歴史が私たちに教えることは、人間が、AIをライバルと見て、恐れたり敵視したりしても仕方がない、ということです。情報を扱う仕事において、AIを「重機」のように扱える人間や会社が、今後のプロフェッショナルとして生き残るのだろうと思います。

ただし、AIがブルドーザーと決定的に違う点もあります。重機は人間を補完しましたが、AIは将来的には人間の一部の仕事を完全に代替する可能性があります。いずれAIに「校正して!」と一言指示するだけで、校正・校閲が完結する時代が来るかもしれません。

しかし現段階では、AIに、どう校正させるか、どういう手順で検証するか、その技術はまだ確立していません。ここに、今の校正会社の勝負所があります。

挑戦する校正会社へ

校正は本来、保守的な技術です。誤りを防ぐことが使命であるため、新しい技術の導入には慎重にならざるを得ません。「いつもと同じ正しさ」こそが信頼の証でした。

しかしAI活用に関しては、「挑戦」を語ることができます。業界全体がまだ模索段階だからこそ、先んじて技術を確立した企業がAI時代の社会で皆さんの役に立てる。

ゼロメガも試行錯誤を続けています。現在のAIが苦手な領域—著者や発信企業の意図を汲む、媒体の読者層に応じた表現判断、論理的整合性の検証、現在の社会の倫理や規範に沿った情報整序、読者や消費者の保護—などの領域には、まだまだ、人間である私たち校正者の価値があります。それに併せて、AIを校正の「重機」として使いこなす発想・発見力・観察眼、そして経験を併せ持つことこそ、これからの校正・校閲業界におけるプロフェッショナルの証となるだろうと思うのです。

校正業の未来は、AIとの共存の中にあります。私たちは、その最前線で考え続けます。

(了)